拠点紹介(グローバルCOEは終了しました)

拠点形成の目的

演劇研究と映像研究とを統合した、さらに大規模な国際的演劇教育研究拠点を構築する。 演劇・映像の研究は、洋の東西を問わず広く行われているが、その大半は俳優養成や映画作りのスタッフ養成を目的とする専門大学であり、博士後期課程に相当する教育機関を持たない場合が多い。またその一方で演劇・映画研究者の多くは文学部に所属しており、彼らを結集して演劇・映像を学問的に追究する研究拠点は、ほとんどない。これに対し早稲田大学演劇博物館演劇研究センターでは、学内の演劇・映像研究者を結集した研究機関を構築している。東洋で唯一、世界演劇に対する視点を備え、演劇博物館の豊富な資源を利用した、ダイナミックな研究が可能である。21世紀COE人文科学分野の研究拠点として、演劇博物館は世界の研究者と相互交流を重ね、すでに世界的な研究機関として認知されている。中国や欧米の演劇研究者にとっては、演劇博物館はアジアにおける世界の演劇研究情報の十字路であり、またもっとも巨大な発信基地でもある。ここ数年は、各国の演劇研究者・関係者が、自国演劇の紹介や演劇研究の成果発表の場として、演劇博物館を目指して集まるようになっており、本館を目指す留学生の数も倍増した。また本館との学術交流協定を通じて、相互に研究拠点を構築し、学生交流や研究交流を行っている海外大学も複数存在する。すなわち本拠点のみが突出するというのではなく、複数の海外拠点と共同することにより、世界的な規模で演劇研究が発展する基盤が構築されつつあるのである。この方向をさらに進めるべく、このたびグローバルCOE事業「演劇・映像の国際的教育研究拠点」を計画した。

具体的な実績の一例を挙げれば、日本古典演劇研究では復元研究の一環であるヨーロッパ古典演劇研究との共同研究構想につき、実施に向けた準備段階に入った。また西洋演劇理論の研究では、日本発信のベケット研究をはじめとする画期的な研究成果が、世界の学界に影響を与えつつある。東洋演劇とくに中国演劇研究については、近現代の演劇史、および民間芸能に関する研究と、関連する資料収集活動の成果が、中国の学界からも注目されている。映像関係資料の収集の成果により、映画史・映画理論の教育研究拠点としての基盤も整った。こうした拠点形成の実績が、世界中の研究者の参集を促し、世界的な演劇・映像教育研究拠点として注目を集めるに至ったわけである。

今回は以上に加えて、新たに映像研究を独立させる。テーマ性という点で、とくに映画は演劇と関連が深い。ただし映像技術という新しい要素により、映画の歴史・理論の研究は、演劇研究とは異質の側面を持つ。しかしながら演劇に映像を取り込む演出が行われ、また演劇自体が映像化・複製可能な事実を見れば、演劇と映画との親近性は明らかである。今や両者の理論と歴史について別個に考察するばかりでなく、現代の現象としての映画及び演劇という視点から、新たな研究方法を開拓する必要が生じている。すなわち本拠点においては、演劇と共に映画の理論・歴史についても研究をより積極化することにより、名実ともに演劇の総合的拠点を形成しようとするものである。

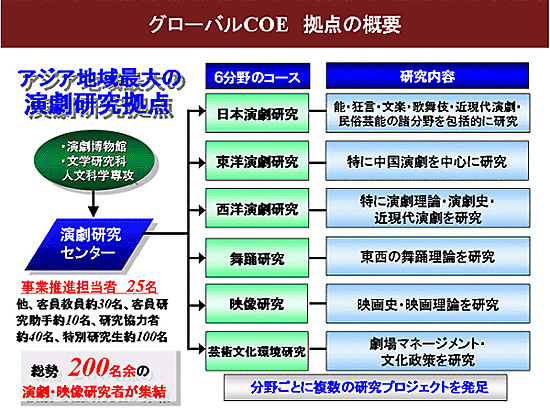

拠点形成の概要

本拠点の構築のために、研究分野を下記のごとくに分割し、それぞれを横断する研究を実施する。・日本演劇研究(能・狂言・文楽・歌舞伎・近現代演劇・民俗芸能の諸分野を包括的に研究)

・東洋演劇研究(とくに中国演劇を中心に研究)

・西洋演劇研究(とくに演劇理論・演劇史・現代演劇を研究)

・舞踊研究(東西の舞踊理論を研究)

・映像研究(映画史・映画理論を研究)

・芸術文化環境研究(劇場マネージメント・文化政策を研究)

上記の6分野をコース化し、毎年本学大学院のみならず世界の大学院後期課程学生を公募し、グローバルCOE研究生に採用する。採用者には本属指導教授の承認を経て、早稲田大学大学院在学生と同等の研究環境を準備し、各研究コースの研究活動に参加してもらう。参加する学生には年度ごとに成果の発表を促し、国際的な調査活動への参加、国際学会での発表の機会の提供をはじめ、あらゆる支援を行う。また確実な学位論文執筆を促すべく、定期的に学位論文完成に向けてのゼミを開催し、各人の作業の進捗状況を把握する。将来は本学の任期制専任教員への雇用も考える。さらに各研究を横断するための比較演劇研究を積極的に推し進める。例えば各国の研究者と、日本古典演劇の舞台史研究、中国古代舞台研究、西洋バロック演劇舞台復元研究を、それぞれの舞台遺構の調査を通じた国際共同研究として行う。またそれぞれの研究分野における世界的権威との研究交流事業を通じて、当該分野のいっそうの進展を図る。こうした横断的でしかも高度に専門的な研究を行いうるのが、あらゆる研究分野をほぼ網羅した本拠点の特色なのである。